가을걷이가 끝난 시골 들녘엔

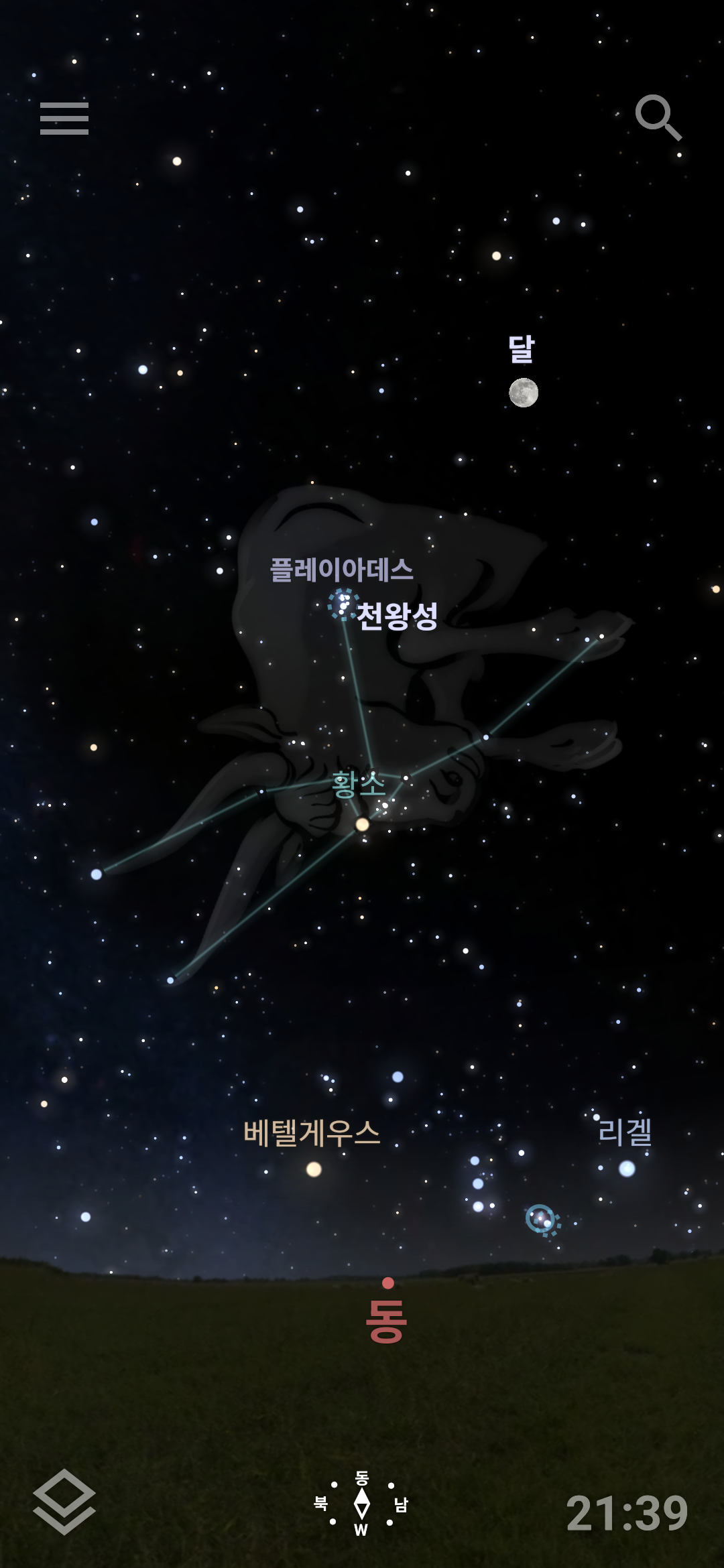

슈퍼문 달이 돋는다. 1) (5:43)

꽉 찬 달을 다시 보러 동네 앞을 나선다. (9:42)

정읍사 한 가닥 '달아 높이곰 돋다사'

그 이름값에 별들이 희미하다. 2)

플레이아데스도 숨박꼭질 중이다.

고흥 남쪽 새벽하늘 별들이 여전히 빛난다. (5:55)

쌍둥이자리 목성이 지킨다.

그 밑으로 수많은 스타링크 위성들이

새벽 달음박질 한다.

황소자리 알데바란도 두드러진다.

행정(行政)별로 알려진 시리우스가 친숙하다.

오른쪽 오리온 자리는 세로로 바짝 섰다.

오리온 알파성 베텔게우스가 늘 밝다.

보이는 것만으로 세상을 바라보지 말라고 말한다. 3)

서쪽 하늘아래 밝은 달이

기와지붕 대숲 아래 다소곳이 내려앉는다.

다시 보자. 빛나는 달님이시여.

태양을 품은 그대여.

온누리 마음 속에 불을 켜다오.

<주>

1) (근지점삭망 : 近地点 朔望)

2) 슈퍼문은 크기가 약 14% 더 크고, 밝기는 무려 30%나 더 밝게 보인다고 한다.

3) "만약 베텔게우스를 우리 태양계 중심에 놓는다면

그 표면은 소행성대를 넘어 목성 궤도 너머까지 미칠 것이다.

또한, 수성, 금성, 지구, 화성은 확실히 베텔게우스에 먹혀 사라질 것이다.

베텔게우스의 정확한 질량은 아직 밝혀지지 않았으나 대략 태양의 약 5배에서 30배 사이일 것이다." (위키백과)

◈◈ ◈◈ ◈◈ ◈◈ ◈◈ ◈◈ ◈◈ ◈◈ ◈◈ ◈◈ ◈◈ ◈◈ ◈◈ ◈◈ ◈◈ ◈◈ ◈◈ ◈◈ ◈◈ ◈◈

우리말은 천상의 언어 곧 범어(梵語)이고

그 주인공은 고래로 부터 지금까지 '우리 자신'이다.

왜냐면 우리 동이족 선조들이 곧 주이공이었기 때문이다.

● 달=찬다

인도 달 탐사선 찬드라얀은 말그대로 '달이 찬다'이다. 네팔어도 달이 찬드라이다.

네덜란드어 달이 Maan인데 영어 Moon이다.

범어를 한자로 바꾸어 쓴 우리 선조들의 말이 '찰 만(滿)'이다.

영어 Moon이 곧 Maan이다.

● 빛 볕 밝구나

불 켠다(촛불, 양초 = 캔들 candle과 (순백의)솔직한, 자연 그대로 모습인 candid가 엄마인 범어에서 나왔다.

라틴어 candidus, candeo, candela는 곧 영어 candle과 candid의 언니다.

■ 달 = darsha · uu · chandra

우리말 ‘달’의 뿌리는 놀랍게도 범어 darsha(다르샤)에서 이어진다.

이 말은 “보다, 드러나다(looking, becoming visible)”를 뜻하며, ‘막 눈에 보이기 시작한 초승달’을 가리킨다. 곧 ‘보이기 시작하는 빛’이 바로 ‘달’이었다.

또 다른 범어 uu(우)는 “돕는, 보호하는(helping, protecting)”의 뜻을 가지며, 동시에 ‘달’을 의미했다. 어둠을 밝히고 생명을 보호하는 존재 — ‘도울 우(佑)’는 달의 본질이었다.

우리말의 “달이 차다”는 말 또한 범어 chandra(찬드라)에서 그 어원을 찾을 수 있다.

chandra, chadira, chanda는 모두 ‘빛나는, 황금처럼 반짝이는, 광채를 지닌’이라는 뜻으로, 곧 ‘달’을 뜻한다.

인도의 달 탐사선 이름 ‘찬드라얀(Chandrayaan)’은 ‘달의 탈 것’, 즉 ‘달로 가는 길’이란 의미다.

네팔어에서도 달은 chandra이고, 펀자브어 chaṇdarmā, 우르두어 chāṅd, 텔루구어 candruḍu 등 인도 전역의 언어에서 같은 뿌리를 가진다.

‘달이 차다’, ‘찬 달’이라는 우리말은 이 범어 ‘찬드라(Chandra)’의 ‘빛나며 가득 차오르는 달’을 그대로 품고 있다.

네덜란드어 Maan, 영어 Moon, 한자 *滿(月)*의 ‘만’ 모두가 이 어원과 맞닿아 있다. 말레이어와 인도네시아어의 bulan(불란) 역시 ‘밝게 빛나는 것’을 뜻한다. 결국, ‘달(달·찬·만·문)’은 모두 하나의 빛나는 어원에서 비롯된 언어의 가족인 셈이다.

■ 밝다, 불 켜다 — Candle과 Candid의 뿌리

우리말 ‘밝다’와 ‘불 켜다’는 단순히 시각적 밝음이 아니라 의식의 깨어남을 뜻한다.

영어 candle(촛불), candid(솔직한, 순백의) 역시 같은 뿌리를 지닌다.

라틴어 candidus는 ‘빛나는, 순백의’, candeo는 ‘빛나다, 반짝이다’, candela는 ‘촛불’을 의미한다.

이 모든 단어의 근원은 범어 *chand(빛나다, 밝히다)*이다.

‘달(chandra)’과 ‘촛불(candela)’은 결국 같은 우주의 언어에서 왔다.

달이 세상을 밝히듯, 사람의 말도 마음의 어둠을 밝히는 빛이어야 한다. 그래서 ‘밝다’는 단어는 곧 ‘바르다’와 이어지고, ‘불’과 ‘빛’은 하나의 뜻을 가진다.

■ 쇠다 · 쉬다 · 설 — 새벽의 언어, 만남의 철학

추석을 ‘쇤다’고 말하던 옛말이 있다.

‘쇠다’는 단순히 명절을 지내는 행위가 아니라, 시간과 공간이 맞닿는 경계의 순간,

즉 서로를 잇고 하나가 되는 시공간의 접점이였다.

밤이 지나 새벽이 열릴 때, 하루가 저물어 노을이 질 때, 그 찰나의 접점이 바로 ‘쇤다’였다.

그래서 ‘쇤다’는 단지 명절의 풍속이 아니라, 세상의 리듬을 읽는 말, 우주의 숨결을 잇는 말이었다.

범어 sa.ndhi(샌디)는 ‘결합, 만남, 접촉’을 뜻한다.

또한 ‘하늘과 땅의 사이’, ‘낮과 밤의 경계’, ‘황혼’을 의미한다.

우리말 ‘쇠다, 쇤다, 새다, 샌다’는 모두 이 sa.ndhi에서 이어지는 한 뿌리의 언어다.

벽의 틈새로 바람이 새고, 창문 사이로 빛이 스며들 듯,

‘쇤다’는 나뉨과 이어짐이 공존하는 그 틈의 순간을 말한다.

이 언어적 틈은 단지 물리적 공간만이 아니다.

섣달 그믐과 정월 초하루, 한 해의 끝과 새해의 시작,

어둠과 빛의 경계에서 우리는 새로이 만난다.

그래서 ‘설을 쇤다’는 것은, 묵은 해와 새해의 경계에서 만남이 일어나는 일,

즉 시간의 틈을 잇는 행위다.

■ ‘쇤다’ — 관계를 잇는 말

‘쇤다’는 또한 사람과 사람을 잇는 만남의 언어이기도 하다.

설이나 추석 같은 명절은 단지 쉬는 날이 아니라, 유대(紐帶)의 시간이었다.

떨어져 있던 가족과 친지가 모여 정을 나누고,

먼 길을 떠난 이들이 고향으로 돌아와 웃음과 눈물로 서로를 잇는 날.

그 만남의 순간이 바로 ‘쇤다’의 시간이다.

뿐만 아니라, ‘쇤다’는 살아 있는 자와 돌아가신 선조의 만남을 포함한다.

차례를 지내며 조상에게 절을 올리는 것은,

단절된 시간의 강을 건너 다시 하나로 이어지는 행위다.

그리하여 설은 ‘시간의 결합’, ‘세대의 결합’,

그리고 ‘자기 자신과의 결합’이 이루어지는 날이다.

■ 쇤다, 새롭다, 그리고 다시 빛나다

‘쇤다’의 의미에는 늘 **‘새로움’**이 깃들어 있다.

밤과 낮의 경계에서 새벽이 열리듯,

묵은 것을 떠나 보내고 새것을 맞이하는 일, 그것이 ‘쇤다’다.

그래서 설날은 단순한 달력의 전환이 아니라,

내면의 새벽, 마음의 재탄생이다.

‘설을 쇤다’는 말은 결국 이렇게 읽을 수 있다.

- 태양의 새 빛을 맞이하는 날 (수리야의 날)

- 떠난 선조와 살아 있는 자가 다시 만나는 날

- 떨어졌던 이들이 다시 하나 되는 날

- 묵은 기운을 씻고 새 희망을 여는 날

- 자신 안의 어둠을 밝히고 다시 깨어나는 날

이 모든 의미가 ‘쇤다’라는 한 단어 속에 겹겹이 겹쳐 있다.

‘쇠다’는 단순한 명절의 풍속어가 아니라,

시간과 관계, 생명과 빛을 잇는 우주의 언어였다.

달이 차고 기울 듯, 인간의 삶도 끝없이 이어진다.

‘쇤다’는 그 흐름의 틈에서 생명을 다시 묶는 말이다.

그래서 우리는 해마다 설을 쇠며,

빛과 어둠의 경계에서 스스로를 다시 일으킨다.

“다시 보자, 빛나는 새해의 태양이여.

온 세상과 나를 다시 잇게 하소서.”

그것이야말로,

우리말 속에 깃든 가장 오래된 철학이요,

‘설’과 ‘쇤다’가 전하는 생명의 언어다.

하늘에 뜬 달을 바라보면 언어 또한 별처럼 서로 연결되어 있음을 느낀다.

정읍사에 “달아 높이곰 돋다사”라 노래한 시인은 이미 그 사실을 알고 있었다.

달빛 아래에서 “게헤 있느냐?” 묻던 조상들의 소리,

‘밝다’, ‘만월’, ‘촛불’ 같은 우리말 하나하나가

모두 하늘과 땅, 인간과 우주를 잇는 언어의 별자리였던 것이다.

다시 슈퍼문이 뜬다.

그 달빛은 하늘에서 오는 것이 아니라,

우리말 속에 오래전부터 켜져 있던 빛이다.

“달아, 높이곰 돋다사 — 다일라! 다 깨어 일어나라.”

그 말 속에서 우리는 다시,

우리말이 곧 우주의 노래임을 깨닫는다.

♣ 이 글은 아래와 같이

인터넷 주소창과 카톡에 바로 입력하여 볼 수 있습니다.

www.다일라.한국/32

달이 쌍둥이 자리를 지키다.

♣ 이 글은 아래와 같이

인터넷 주소창과 카톡에 바로 입력하여 볼 수 있습니다.

www.다일라.한국/32

www.다일라.한국/2 ☆ 다 깨어 일어나라!!! 다일라!!! ☆ --대한민국 새로운 구호 제창

☆ 다 깨어 일어나라!!! 다일라!!! ☆ --대한민국 새로운 구호 제창

대한민국 새로운 구호 제창 다일라!!! 다 깨어 일어나라! 화이팅은 “투지(鬪志)”“전의(戰意)”를 뜻하는 영미권의 “파이팅 스피리트” (Fighting Spirit)를 사용하면서 생겨났다는 설(說)과 일본

www.xn--2j1b40gc5q.xn--3e0b707e