각하(閣下), 각간(角干), 까끄막(山) — 한 뿌리의 말

광양경제신문 모바일 사이트, 각하(閣下), 각간(角干), 까끄막(山) — 한 뿌리의 말

각하(閣下), 각간(角干), 까끄막(山) — 한 뿌리의 말

요즘 신문 기사에서 “각하(閣下)”라는 말이 등장할 때면, 사람들은 으레 웃음을 지으며 “이제 그런 말은 안 씁니다”라며 분위기를 풀곤 한다. 하지만 ‘각하’라는 말 속에는 뜻밖에도 깊은

m.genews.co.kr

김석훈 | 우리말 뿌리연구가, 『우리말 범어사전』 편저자

요즘 신문 기사에서 “각하(閣下)”라는 말이 등장할 때면,

사람들은 으레 웃음을 지으며 “이제 그런 말은 안 씁니다”라며 분위기를 풀곤 한다.

하지만 ‘각하’라는 말 속에는 뜻밖에도 깊은 역사와 언어의 뿌리가 숨어 있다.

‘각하(閣下)’와 신라의 최고 벼슬 각간(角干), 그리고 전라도 사투리 까끄막(까끔)은 사실 같은 어원을 가진 말이다.

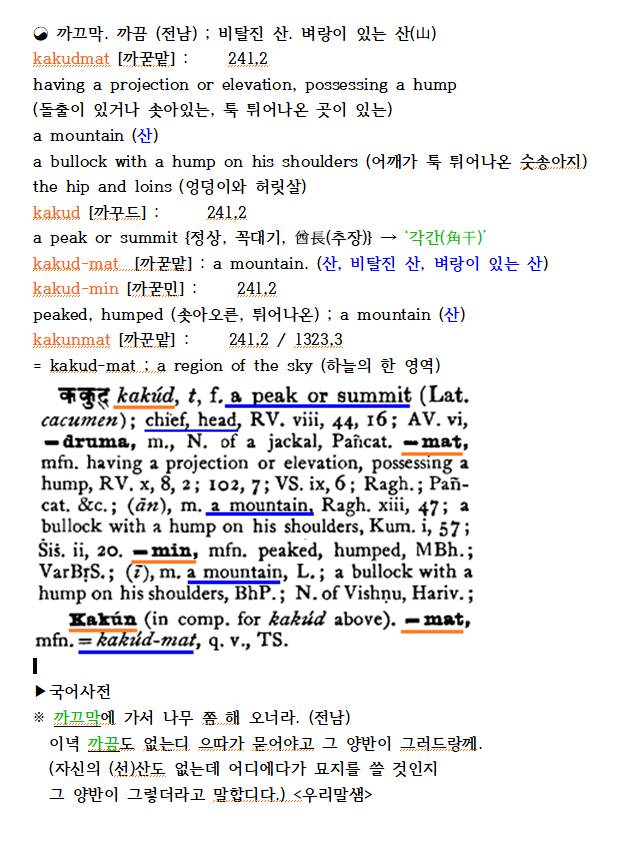

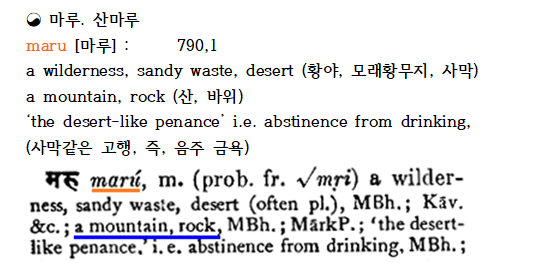

■ 전라도의 ‘까끄막’, 범어 kakud-mat

전남 지역에서는 지금도 비탈진 산이나 언덕을 ‘까끄막’ 또는 ‘까끔’이라 부른다.

“까끄막에 가서 나무 좀 해 오너라.”

이 말에서 ‘까끄막’은 단순한 언덕이 아니라, 툭 튀어나온 산비탈, 벼랑진 산을 뜻한다.

『우리말 범어사전』(69쪽)에 따르면,

이 말은 산스크리트어(범어) kakud-mat [까꾿맡]에서 비롯되었다.

그 뜻은 다음과 같다.

kakudmat : having a projection or elevation, possessing a hump

(돌출이 있거나 솟아 있는, 혹이 있는, 튀어나온 곳)

a mountain (산), a peak (정상), a bullock with a hump (어깨가 솟은 황소)

즉, kakud는 솟은 산, 돌출된 봉우리, 그리고 지도자(chief, 酋長)를 뜻한다.

이것이 우리말 ‘까끄막’과 같은 뿌리다.

‘까꾿맡(kakudmat)’은 ‘비탈진 산’, ‘까꾸드(kakud)’는 ‘정상’, 각간(角干)은 ‘추장’, ‘지도자’를 뜻한다.

■ kakud → 각(角), 지도자의 상징

‘kakud’가 한자 문화권으로 들어오면서 ‘角(뿔 각)’으로 음역되었다.

뿔은 하늘을 향해 솟은 형상이며, 힘과 위엄, 통치의 상징이었다.

그래서 신라의 최고위 관등인 각간(角干)이 생겨났다.

‘간(干)’은 ‘지배자’, ‘주관자’를 의미하는 고유어 접미사이며,

‘각(角)’은 ‘솟은, 우뚝한, 중심을 이루는’ 존재를 뜻한다.

따라서 ‘각간’은 문자 그대로 “우뚝 솟은 지도자, 나라의 꼭대기에 선 자”를 의미한다.

『삼국사기』에 따르면, 각간은 신라의 17관등 중 제1등 벼슬로,

‘이벌찬’, ‘서불한’, ‘간벌찬’, ‘태대각간’ 등 다양한 이름으로도 불렸다.

왕족이나 진골 귀족만이 오를 수 있었던 자리로,

국가의 정책 결정과 군사 업무를 총괄하는 “산의 정점, 권력의 꼭대기”였다.

김유신은 생전 태대각간(太大角干)이라는 전무후무한 최고 관등을 받고

사후에는 신하로서 왕으로 추존된 유일한 인물이었다. (삼국사기 券 第六)

■ 각간(角干)과 각하(閣下)의 연속선

세월이 흘러 조선 시대를 거치며, ‘각간’이라는 말은 사라지고 ‘각하(閣下)’가 그 자리를 이었다.

‘閣(각)’은 ‘누각’ 즉, 관리의 집무처를 뜻하며,

‘閣下’는 “누각 아래 계신 높으신 분”이라는 존칭으로 사용되었다.

그러나 ‘각하’ 또한 ‘각간’과 마찬가지로 “산 위의 존재, 높은 곳에 있는 지도자”라는 상징을 공유한다.

결국 ‘각하’, ‘각간’, ‘까끄막’은 모두 솟아오른 곳, 정상, 높은 존재를 의미하는 동일 어근 kakud에서 파생된 말이다.

■ 언어의 기억 — ‘산’과 ‘지도자’의 동일성

흥미롭게도, 고대 언어에서 산은 곧 신이 머무는 자리이자 지도자의 은유였다.

‘높음(Highness)’이 곧 ‘폐하(陛下)’나 ‘전하(殿下)’로 번역되는 이유도 같다.

영어의 Your Excellency, Your Highness 역시 “높이 솟은 분”이라는 본래 의미를 품고 있다.

‘각하’의 ‘각(閣)’과 ‘각간’의 ‘각(角)’, 그리고 ‘까끄막’의 ‘까꾿’은 모두 이 언어적 상징 체계의 잔존이다.

■ 대통령의 유머 속 언어의 역사

최근 이재명 대통령이 강원 원주를 방문했을 때, 한 소방대원이 “각하, 설명드리겠습니다”라고 인사하자,

대통령이 웃으며 “대한민국에 각하는 없어요.”라고 답했다는 기사가 화제가 되었다.

하지만 언어의 뿌리에서 본다면,

‘각하’는 단순한 권위의 표현이 아니라 “가장 높은 산 위에 선 지도자”를 의미하는,

우리말 ‘까끄막’과 맥을 같이하는 고대적 상징어이다.

그 말 속에는 “지도자는 가장 높은 곳에서 백성을 굽어보되, 그 아래로 내려와야 진정한 각하가 된다”는 철학이 숨어 있다.

■ 언어는 산이다

‘까끄막’은 산이고, ‘각간’은 지도자이며, ‘각하’는 존칭이다.

그러나 그 셋은 결국 하나의 말, kakud — 우뚝 솟은 존재에서 비롯되었다.

우리말 속에는 여전히 고대 범어의 숨결이 살아 있고,

그 언어의 꼭대기에서 우리는 조상들의 사유와 문명을 다시 만난다.

까끄막이 산의 이름이라면,

각간은 사람의 이름이고,

각하는 존경의 이름이다.

모두가 한 뿌리에서 솟은 우리말의 산맥이다.

우리말 범어사전 228쪽

참고

- 『우리말 범어사전』 69, 228, 240, 245, 249쪽

- Monier-Williams, Sanskrit-English Dictionary (1899)

- 『삼국사기』 「신라본기」

- 국립국어원 《우리말샘》

♣ 이 글은 아래와 같이

인터넷 주소창과 카톡에 바로 입력하여 볼 수 있습니다.

www.다일라.한국/34

www.다일라.한국/2 ☆ 다 깨어 일어나라!!! 다일라!!! ☆ --대한민국 새로운 구호 제창

☆ 다 깨어 일어나라!!! 다일라!!! ☆ --대한민국 새로운 구호 제창

대한민국 새로운 구호 제창 다일라!!! 다 깨어 일어나라! 화이팅은 “투지(鬪志)”“전의(戰意)”를 뜻하는 영미권의 “파이팅 스피리트” (Fighting Spirit)를 사용하면서 생겨났다는 설(說)과 일본

www.xn--2j1b40gc5q.xn--3e0b707e